오늘은 제자 이야기를 해보려고 합니다.

햇수로 벌써 7년 넘는 시간 동안 인연을 이어오고 있습니다.

그 친구가 제 수업을 들으러 왔던 나이가 스물여섯이었으니까…

예전에는 강남에서도 가끔 행크 오프라인 강의를 열었습니다. 그날도 다른 때와 같이 주말 저녁 강의를 하고 있었는데, 누가 아래층에서 몇시간째 기다린다는 연락을 받았습니다.

수업을 마무리하고 내려갔더니 앳된 청년이 근심 가득한 얼굴을 하고 앉아있더군요.

직감했습니다. ‘뭐가 잘못됐구나!’

서류를 한 뭉치 보여주면서 설명을 하는데 꽤나 진지하고 급해 보였습니다. 그런데 저는 그보다 그 청년의 얼굴이 자꾸 눈에 들어왔습니다. ‘우와, 잘 생겼다~’

뭐라 대답했는지 기억은 없고 홀린 듯 고개를 연신 끄덕이면서 “걱정마라, 내가 다 해결해 줄테니…” 했던 기억이 납니다.

청년이 받은 물건은 간단해 보이는 상사 유치권이 있었는데, 서류에 빈틈이 많았습니다. 그래도 초보자니까 이리저리 상대에게 끌려다니는 상태였습니다.

간단히 코멘트만 해줄까 했는데 또 홀려서 몸이 이미 현장에 있더라고요.

조금 어렵기는 했지만 상대방 변호사, 채무자와 만나 잘 협의했고, 결국 채무자는 저의 포스(?)를 못 이겨 약속 이틀 전에 열쇠를 문 앞에 남기고 도망치듯 이사했습니다. 약속한 이사비 150만 원도 받지 않은 상태로.

대략 스토리가 이렇습니다.

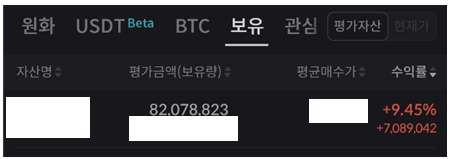

그 이후 제가 인테리어에 도움을 줬고, 임차를 한 바퀴 돌린 후 2년 후 비과세로 매도했습니다. 그리하여 순수익만 2억 5천.

그는 어느날 작은 선물을 들고 저희 사무실에 찾아 왔습니다. 매도했다고 겸사겸사 인사드린다고.

스티커를 붙였는데도 잘생김이 뿜어져 나옵니다. 하지만 청년은 아쉽게도 이때가 스물여덟쯤이었는데 그 사이 결혼해서 유부남이 되었습니다.

그래서 그때부터 저에게는 못난이로 보이기 시작했습니다.

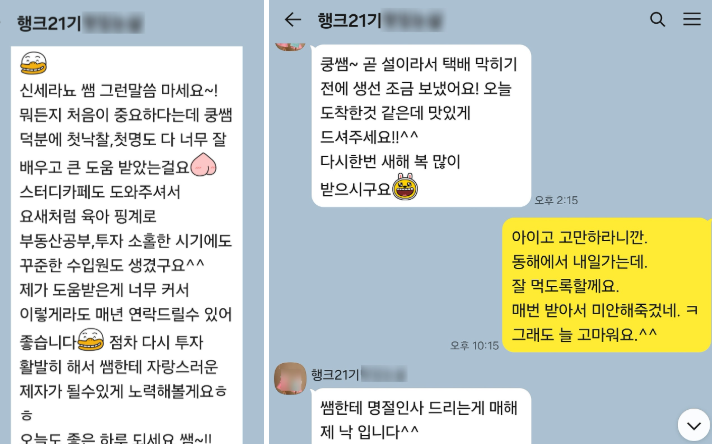

고향이 제주인 제자는 매년 명절마다 옥돔과 갈치를 보내옵니다.

사실 못된 소리지만 제가 집에서 살림하는 사람이 아니다보니 음식 선물 받는 것을 그다지 좋아하지 않습니다.

첫 해에는 거의 100마리 정도 받은 것 같고, 다음해에는 줄기는 했지만 약 50마리 정도를 보내오니 배부른 소리지만 냉장고에 꽉차서 자리만 차지합니다. 약간의 스트레스도 올라오고.. (제가 미친거죠, 맞습니다. 미친 것~)

벌써 7년이 흘렀고 본인 스스로도 투자도 잘하고, 어느새 두 아이 아빠도 되고, 회사에서도 승진해 잘 살고 있으니 그것보다 더 좋은 것도 없을 터, 이제는 제가 도와준다는 표현 자체가 어울리지 않는 친구였습니다.

그럼에도 불구하고 매번 이런 정성을 보여주니 ‘이만하면 잘 산 것 같다’는 생각마저 들게 되더군요.

이렇게 저렇게 수강생 또는 제자로 만나 단기에 잊는 사람도 있지만, 긴 시간동안 나를 기억해주고 찾아주는 친구들이 제법 됩니다. 이때부터는 아마도 사제지간이라는 표현보다는 같은 길을 걷고 있는 친구, 인생 선배 정도의 느낌이 더 강하기도 합니다.

이제 서른 중반에 가까워진 청년, 아니 유부남 제자는 시간이 갈수록 못생겨지고 있습니다.

하지만 미운정도 정이라고, 몇 년 전에 제가 직접 진두지휘해 차려준 스터디카페가 잘 되어 가정경제에 큰 도움이 되고 있다고 합니다. 그래서 휴직중인 아내도 곧 퇴사 시킬 거라고 합니다.

멋진 남자입니다. 저런 남자 만난 여자는 전생에 나라를 구한 것이 맞겠지요?

결국 어느 시기에 어느 누군가를 만나느냐가 중요하다고 생각합니다. 그리고 그에 임하는 자세도 중요하죠.

그 친구는 저를 만나서 인생이 바뀌었다고 했지만, 움직이는 마음과 준비가 되어있지 않았다면 그 기회나 시간을 잡지 못했을 것입니다.

방금 택배가 왔다고해서 나가보니 제가 모르는 것이 와 있네요.

열어보니 한라봉입니다.

우와, 얼마전 감귤 전쟁에서 겨우 벗어났는데 이제는 한라봉 차례인가 봅니다.

정말 이러다 제 얼굴이 노랗게 노랗게 변하겠습니다. ^^

위 경험담은 2025년 2월 게재된 ‘쿵쿵나리’님의

‘스물 여섯, 인생을 바꿔 놓은 행크’를 재편집했습니다.

![[행크TV] 전세가 사라지면 대한민국 집값 이렇게 됩니다(feat.강남여의주) [행크TV] 전세가 사라지면 대한민국 집값 이렇게 됩니다(feat.강남여의주)](https://cafeptthumb-phinf.pstatic.net/MjAyNTEwMDFfMjI0/MDAxNzU5MzA2NzAxODQ0.KMpjfwH4I-ccmtoXSq7tDz5gPTrVAUay6tek55nHapMg.CsoUqL_PTEid9F3djQKPYJ0z8HKzfuSu9ET1ej7HpAwg.PNG/0930_%EA%B0%95%EB%82%A8%EC%97%AC%EC%9D%98%EC%A3%BC_%EC%9B%94%EC%84%B8%EC%8B%9C%EB%8C%80_%EC%A2%85%ED%8E%B8%EB%B3%B8_2%EC%B0%A8%EC%88%98%EC%A0%95.mp4_000003236.png?type=w1600)